Savoir et comprendre

Résumé

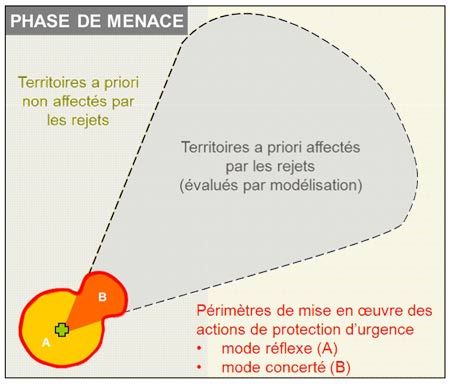

La phase de menace

10/09/2013

Définition

La phase de menace débute par un événement anormal détecté par l’exploitant de l’installation. Si les tentatives de l’exploitant pour ramener l’installation à un état sûr échouent et si les matériels de sauvegarde prévus ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, cet accident peut conduire à des rejets dans l’environnement après quelques heures ou très rapidement pour certains types d’accident (incendie, explosion, criticité, etc.). La phase de menace est alors d’une durée très réduite, elle peut même ne pas exister.

Méthode d’évaluation

Durant la phase de menace, si elle a lieu, les décisions sont essentiellement prises sur la base d’estimations prédictives réalisées par modélisation tenant compte de l’état de l’installation concernée et des prévisions météorologiques locales couvrant la période de rejets potentielle.

Ces données permettent de délimiter les territoires risquant, en théorie, d’être impactés par les rejets et en particulier les lieux où des actions de protection de la population seraient justifiées.

Les réseaux de surveillance de l’environnement en place, notamment autour de l’installation nucléaire concernée, sont mis en alerte afin de détecter un éventuel début de rejets.

Gestion des populations et des territoires

|

Prévisions |

Au cours de la phase de menace… |

|

|

Centrale nucléaire

|

Risque de rejets |

L’exploitant engage les actions prévues dans le Plan d’Urgence Interne (PUI) destinées à ramener, si possible, l’installation dans un état sûr, à limiter les rejets radioactifs dans l’environnement et à protéger son personnel. |

| Périmètres de mise en œuvre des actions de protection d’urgence |

|

S’il craint l’apparition de rejets à échéance brève, le préfet peut déclencher le Plan Particulier d’Intervention (PPI) et mettre en œuvre des actions « préventives » destinées à protéger les populations concernées :

|

| Reste du territoire impacté par les rejets |

|

En dehors des périmètres de mise en œuvre des actions de protection d’urgence, le niveau d’exposition de la population aux rejets ne justifie pas d’actions supplémentaires de protection de la population, du moins dans les premières heures de l’accident. Des actions préventives de préservation du milieu agricole peuvent y être recommandées (ex : rentrer les animaux …). |

| Territoire a priori non impacté |   |

Au-delà de la zone supposée d’impact des rejets, aucune action n’est à mettre en œuvre que ce soit pour la protection des populations ou la préservation du patrimoine agricole. |

Légende des pictogrammes utilisés dans le tableau :

|

Nécessité d’actions relatives à la protection de la population |

Gestion des produits agricoles |

||

|

Pas d’action nécessaire vis-à-vis de la population |  |

Pas d’interdiction de consommation, ni de mise sur le marché des produits alimentaires |

|

Nécessité de mettre en œuvre des actions de protection de la population |  |

Mesures nécessaires d’interdiction de consommation et de mise sur le marché des produits alimentaires |