La station expérimentale de Tournemire

Situé dans un ancien tunnel ferroviaire de près de 2 km de long creusé entre 1882 et 1888, ce laboratoire grandeur nature a pour objectif d’acquérir des connaissances méthodologiques et phénoménologiques sur les roches argileuses similaires au site de Bure (Meuse/Haute Marne) où pourrait être implanté un stockage de déchets radioactifs par l’Andra. C’est un outil fondamental pour l’IRSN, permettant d’étudier les propriétés de confinement de ces roches et les performances de certains composants d’un stockage dans le but d’assurer une expertise indépendante de l’Andra.

Contexte

Un laboratoire grandeur nature au service de l’expertise

Acquise en 1992, la station expérimentale de Tournemire, dans laquelle l’IRSN mène des expérimentations depuis 1989, est utilisée à seules fins de recherche scientifique et technique. Il n’est en aucun cas destiné à accueillir un jour des déchets radioactifs. De plus, aucun composant radioactif n’y est introduit au titre des recherches.

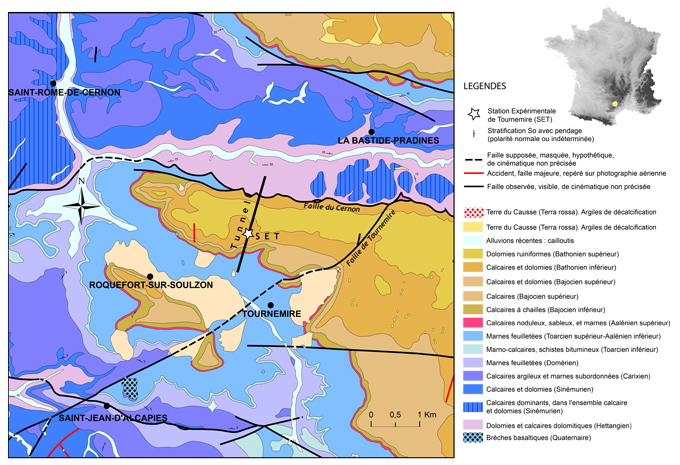

La station expérimentale est située dans le bassin des Grands Causses, en bordure sud du Massif Central (au sud de l’Aveyron). Le tunnel centenaire traverse la formation argileuse jurassique¹ du Toarcien². La couche argileuse, composée d’argilites et de marnes, s’est déposée en domaine marin il y a environ 180 millions d’années. Située entre 200 et 250 mètres de profondeur, elle mesure 250 mètres d’épaisseur et est encadrée par des formations calcaires [contexte géologique] dans lesquelles circulent des aquifères.

De par sa configuration géologique et la nature des roches, ce site expérimental présente de larges similitudes avec celui étudié par l’Andra en Meuse/Haute-Marne, mais la présence d’une faille régionale hydrauliquement active et de failles plus locales, constituent des conditions extrêmes (par comparaison avec le site de l’Andra où de telles discontinuités n’ont pas été identifiées) pour l’évaluation des propriétés de confinement d’un milieu argileux à l’échelle de millions d’années.

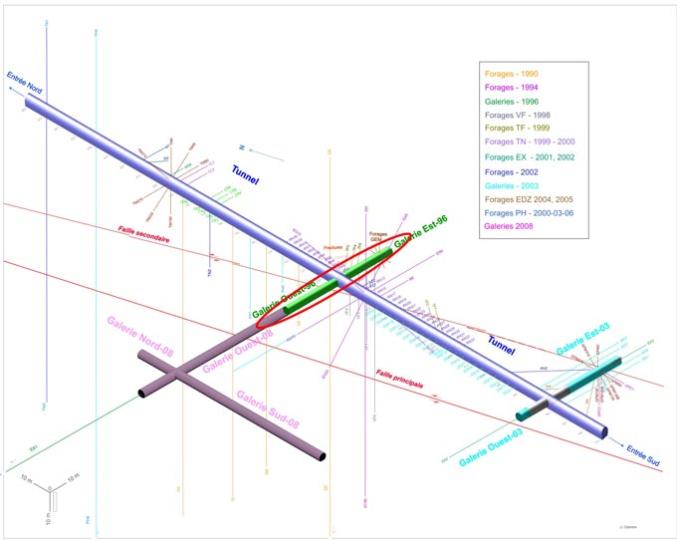

Les études géologiques sont abordées dans le cadre de plusieurs programmes de recherche menés depuis 1990 au moyen de différentes techniques d’observations et d’analyse à partir de la surface, du tunnel, des six galeries excavées depuis 1996 et des nombreux forages (plus de 250) réalisés dans le tunnel et les galeries, selon différentes directions. La connaissance géologique du secteur constitue la base nécessaire pour le développement des différents programmes de recherche et pour le choix des zones d’expérimentations. Celle-ci apporte des informations nécessaires pour le test de méthodes d’investigation et la validation des modèles.

La station expérimentale de Tournemire est l’un des quatre laboratoires de recherche souterrains en milieu argileux en Europe, à côté des laboratoires de Mol (Belgique), du Mont-Terri (Suisse) et de Bure (Meuse/Haute-Marne, France). Elle a été intégrée, en 2007, au réseau des centres d’excellence de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)1.

1- Le Jurassique est une période géologique qui s’étend d'environ -200 à -145 millions d'années.

2- Le Toarcien est, sur l’échelle des temps géologiques, dernier étage de l’époque du jurassique inférieur (ou Lias).

Note 1 : Ce réseau baptisé Underground Research Facilities (URF’s) réunit une dizaine de partenaires dans le monde.

Photo : Justo Cabrera, ingénieur-chercheur de l'IRSN en géologie, au croisement d'une galerie creusée dans le tunnel.(c) Noak / Le bar Floréal / Médiathèque IRSN

Failles et fractures

La région méridionale des Grands Causses s’inscrit dans le contexte structural des grandes failles régionales de direction proche d’E-W à E-NE /W-SW. Plus localement, la station expérimentale de Tournemire est située dans un massif composé de roches sédimentaires jurassiques à structure monoclinale simple, avec des couches faiblement inclinées vers le nord (4-5 °) (voir coupe géologique ci-contre). Ce massif est limité au nord par la grande faille régionale du Cernon (80 km de long) qui a joué un rôle majeur dans le cadre tectonique, morphostructural et hydrogéologique de la région. La faille locale du Cirque de Tournemire d’orientation NE-SW, est la deuxième discontinuité d’échelle kilométrique (11 km de long) proche du massif de Tournemire.

Le tunnel de la station expérimentale traverse la faille du Cernon dans la zone nord, au PM 1587 [1], où une source est présente. Dans cette zone, le rejet (faille inverse) de cette faille [2] est de l’ordre de 400 mètres (au minimum) et, si l’on ajoute le rejet en faille normale produit durant la sédimentation jurassique, le décalage total est encore plus important (cf. coupe géologique). A cet endroit, la faille met en contact les argilites du Toarcien supérieur avec les calcaires dolomitiques du Lias. Cette faille joue un rôle majeur dans la circulation des eaux souterraines.

Une faille principale, des failles secondaires

A une échelle locale cette fois, le massif est affecté par des failles d’échelle kilométrique à métrique. Au droit de la station expérimentale de Tournemire, la plus grande discontinuité est d’extension kilométrique, de direction N-S. Cette faille, baptisée faille principale (cf. carte géologique, en rouge), a été mise en évidence lors du creusement des ouvrages de la station expérimentale et par imagerie sismique [3] à partir de la surface. Il s’agit d’une faille normale active pendant la sédimentation jurassique et reprise en décrochement pendant la compression pyrénéenne (40-50 Ma). Cet héritage polyphasé est responsable d’une structuration complexe de la zone de faille : argilite broyée, plans de glissements, fractures avec remplissage de calcite.

D’autres failles d’extension hectométrique, quasi-verticales et de direction proche de N-S, sont présentes au niveau du site. Attribuées à la formation des Pyrénées, ces failles, baptisées failles secondaires (cf. carte géologique), sont caractérisées principalement par des zones de broyage de l’argilite avec des fractures associées.

Dans les secteurs où les ouvrages de la station expérimentale ont traversé ces failles (principales et secondaires), aucune circulation d’eau souterraine n’a été observée. D’autres failles en cisaillement de direction NW-SE sont associées aux structures N-S, et elles peuvent recouper ces dernières. La fracturation d’échelle décamétrique à métrique présente un remplissage de calcite principalement, avec de cristaux de pyrite dans certains cas, et elle s’organise en grande partie selon la direction N-S à NW-SE.

Dans certains secteurs, ce type de discontinuités contrôle les circulations souterraines, principalement dans les zones de relais (cf. fig1) où la présence de géodes est observée (par exemple dans la galerie Est-96). Les aquifères supérieur et inférieur sont localisés le long des zones de fracturation proches de N-S affectant les couches calcaires.

Vue schématique du réseau de fractures scellées et transmissives organisées en relais

- Point métrique, distance exprimée en mètres par rapport à un point d’origine, ici l’entrée Sud du Tunnel.

- On parle de rejet de faille, composante verticale du mouvement de glissement d'une faille. Plus d'informations sur les différents types de faille : Mouvements de failles.

- Imagerie utilisée dans le sous-sol, qui utilise l’écho d’ondes sonores réfléchies par les interfaces géologiques (différentes couches, failles).

Un tunnel centenaire

Un des intérêts de la station expérimentale de Tournemire pour mener les expertises de l’IRSN réside dans la présence d’un ancien tunnel : le tunnel ferroviaire de la Boutinenque (aussi appelé tunnel de Tournemire), qui permet d’accéder à l’argilite du Toarcien, une roche qui présente de nombreuses analogies avec la formation argileuse étudiée par l’Andra sur le site de Meuse/Haute-Marne. Avec plus de 125 ans d’âge, il permet d’évaluer, sur le long terme, la perturbation de la roche argileuse induite par un ancien ouvrage souterrain.

Graphique : Plan du tunnel et des galeries de la station expérimentale. Le tunnel est entouré en rouge. (c) IRSN

Ce tunnel, de pente ascendante du sud vers le nord (1,4 %), traverse en grande partie les argilites du Toarcien supérieur. Dans sa partie nord, il traverse la grande faille régionale du Cernon qui draine une partie des aquifères (supérieur et inférieur) de la région : cela explique la présence d’une source à son intersection avec le tunnel. Cette source est canalisée sous le radier le long de l’axe de l’ouvrage, avec une exhaure (sortie des eaux d’infiltration) côté sud du tunnel.

L'ouvrage original

Le tunnel fait partie d’un ensemble d’ouvrages d’art réalisés à la fin du 19e siècle dans le cadre du projet de voie ferroviaire qui devait relier Tournemire au village du Vigan. Cette voie n’a jamais été totalement achevée, mais elle a été utilisée jusqu’aux années 1950 par un train de marchandises reliant Tournemire au Plateau du Larzac.

Le tunnel a été creusé essentiellement à la main entre 1882 et 1888, sur une longueur de 1885 mètres (PM 0)1. Du point de vue géométrique, il possède une section de type fer à cheval de 5,6 mètres de hauteur et 4,7 mètres de largeur à la base. Le revêtement est composé d’une maçonnerie à blocs de calcaire, jointoyés par un liant à base de chaux.

De l’armée au laboratoire souterrain

Dans les années 1970, l’armée de terre en fait l’acquisition afin de permettre l’extension d’un camp militaire sur le plateau du Larzac. A cette occasion, les rails de la voie ont été entièrement remplacés. Ce projet d'extension n’aboutira finalement pas, le projet étant stoppé au début des années 1980.

En 1989, l’IPSN (aujourd’hui IRSN) débute l’exploitation du tunnel, avec l’autorisation de l’armée, dans le cadre de ses premiers programmes de recherche. En 1992, l’IPSN devient officiellement propriétaire du tunnel afin de faciliter ses recherches en soutien à l’expertise. A cette occasion, le radier du tunnel sera bétonné dans sa totalité en 2003 pour faciliter l’accès à la station expérimentale.

L’existence du tunnel facilite grandement la réalisation des galeries et des forages selon différentes directions, l’amenée des matériels, et contribue ainsi à la mise en œuvre des programmes de recherche de l’IRSN dans des conditions aisées.

Un développement en plusieurs étapes

La station expérimentale s'est construite au fil des années, avec trois étapes principales :

-

Après une première période de forages d’exploration et de caractérisations hydrogéologiques et hydrogéochimiques, deux galeries de 30 mètres de longueur chacune ont été creusées en 1996 de chaque côté du tunnel, perpendiculairement, à partir du PM 690 [1]. Ces premiers ouvrages visaient à étendre les zones d’expérimentation pour mener les caractérisations au-delà du tunnel, en particulier pour analyser le comportement de la roche argileuse sous l’effet le creusement de galeries, marquant ainsi le début des études géomécaniques.

Traverser une zone de failles

Ces galeries ont été creusées afin de traverser deux zones différentes : une zone fracturée avec présence de failles vers l’ouest (baptisée Galerie Ouest-1996) et une zone peu fracturée vers l’est (Galerie Est-1996). Ces deux galeries possèdent une section de type fer à cheval, similaire au tunnel, mais de taille plus réduite (3,7 mètres de hauteur en voûte et 4 mètres à la base). Elles ne possèdent pas de revêtement, à exception d’un radier béton pour la galerie Ouest-1996, ce qui permet de caractériser la roche hors effets d’un revêtement. Le soutènement est composé de cintres métalliques (de type TH25), avec un grillage en voûte. La méthode de creusement utilisée est de type attaque ponctuelle (à sec) [2]. Les galeries ont été instrumentées avec des sections de convergence [3], des capteurs de température et d’humidité et des extensomètres.

Du point de vue géomécanique, ces deux galeries ont permis de mettre en évidence l’existence d’une zone endommagée autour du tunnel (zone fracturée et/ou fissurée appelée EDZ pour Excavation Damaged Zone) et de caractériser le comportement de la roche en réponse au creusement, les failles et fractures d’origine tectonique ainsi que l’évolution de la perturbation de la roche argileuse au cours du temps sans revêtement (notamment l’ouverture des fissures en fonction des variations de l’humidité relative ambiante).

Par ailleurs, des études géophysiques, hydrogéologiques, géochimiques ont progressivement été réalisées à partir de ces galeries.

Localisation de la galerie Ouest-96 dans la station expérimentale

- Point métrique, distance exprimée en mètres par rapport à un point d’origine, ici l’entrée Sud du Tunnel.

- Le creusement a été réalisé avec une machine Alpine de puissance 50 kW en tête de creusement. Les travaux d’excavation ont été réalisés par la société Traçages Arédiens (ex-unité COGEMA).

- Pièces ancrées sur les parois des galeries qui permettent de détecter une déformation.

-

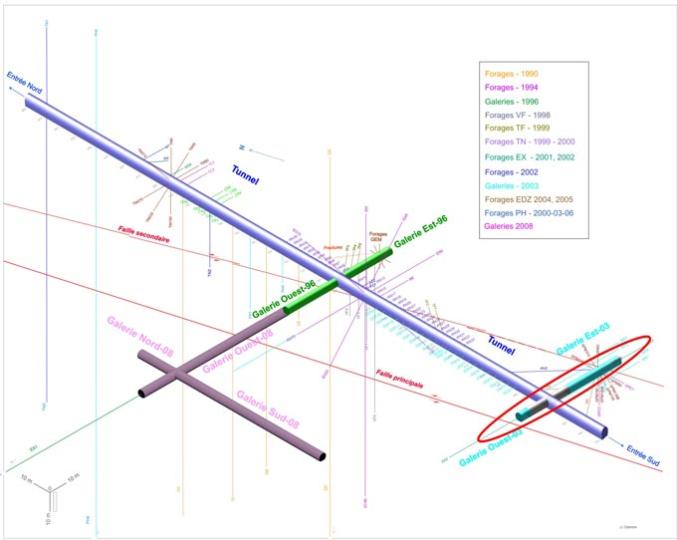

De nouvelles galeries ont été excavées perpendiculairement au tunnel en 2003 (à partir du PM 565) [1] afin d’étendre les zones d’expérimentation, d’analyser le comportement instantané de la roche pendant le creusement et de suivre son comportement différé : une galerie principale instrumentée de 40 mètres de longueur orientée vers l’est (baptisée Galerie Est-2003) et une galerie secondaire de 15 mètres de long orientée vers l’ouest (Galerie Ouest-2003) non-instrumentée, utilisée comme zone atelier (pour les découpes, conditionnement des échantillons, stockage de matériels…).

Localisation des Galeries Est-2003 et Ouest-2003 dans la station expérimentale

Analyser les interactions entre le béton et l’argilite

Ces galeries ont été creusées par attaque ponctuelle avec une section quasi-circulaire de 5 mètres de diamètre [2], afin d’analyser une géométrie sans piédroits [3], contrairement à l’ancien tunnel et aux galeries de 1996. La mise en place d’une instrumentation avant le creusement de la galerie Est a permis de suivre le comportement de la roche avant, pendant et après le creusement.

Le soutènement est composé de cintres métalliques (de type TH25). Les parois de dix premiers mètres de chaque galerie ont été bétonnées afin d’analyser avec le temps la mise en charge du béton par la roche (chambres de pression) d’une part, et les interactions du béton avec l’argilite d’autre part. Les radiers des deux galeries sont entièrement bétonnés afin d’analyser la zone fracturée et/ou fissurée (appelée EDZ pour Excavation Damaged Zone) suite au creusement, en présence d’un radier béton, condition plus réaliste (les galeries du futur stockage ont un radier béton) mais moins pratique pour l’auscultation de l’EDZ.

La galerie Est-2003 traverse la faille dite secondaire [4] déjà interceptée dans la galerie Ouest-1996, permettant ainsi d’approfondir l’analyse de ce type de structure et son rôle dans le transfert de fluides. Les galeries 2003 sont un des supports utilisés pour mener les investigations sur la caractérisation de l’EDZ par des approches géophysiques (sismique, électrique), hydrauliques et géochimiques.

- Point métrique, distance exprimée en mètres par rapport à un point d’origine, ici l’entrée Sud du Tunnel.

- Les travaux de creusement ont été effectués par la société BEC avec une machine de 110 kW de puissance en tête.

- Sur la section d’une galerie, les piédroits (ou pieds-droit) sont les deux parties sub-verticales de la paroi, qui commencent à l’intersection avec le radier et se terminent à l’initiation de la voûte.

-

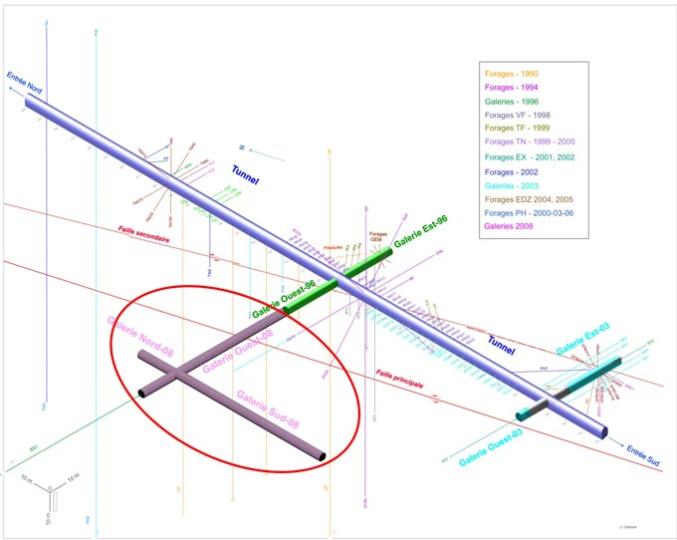

L’évolution des programmes de recherche de l’IRSN dans la station expérimentale de Tournemire a donné lieu au creusement de nouvelles galeries en 2008 pour étudier la performance des ouvrages de scellement [1], la détection de failles, les zones fracturées par le creusement de galeries orientée comme le tunnel (et loin de son influence), les interactions entre le béton et l’argilite, et les transferts.

Approfondir l’impact des failles et améliorer le modèle géologique

Le creusement des galeries 2008 comprend une prolongation de la galerie Ouest-1996 de 100 mètres (total 130 mètres) afin de s’éloigner de l’influence du tunnel centenaire et deux galeries parallèles au tunnel, creusées à partir de la cote 110 mètres de cette galerie : une galerie de 50 mètres de long vers le sud (Galerie Sud-2008), et une galerie de 20 mètres de long vers le nord (Galerie Nord-2008).

Localisation de la Galerie Sud-2008 et Nord-2008 dans la station expérimentale

Les galeries ont été excavées à l’attaque ponctuelle [2]. Leur géométrie et leur soutènement sont similaires aux galeries creusées en 1996 : section de type fer à cheval (3,7 mètres de hauteur en voûte, 4 mètres de large à la base), soutènement avec cintres métalliques (de type TH25) et grillage en voûte. Seuls les radiers ont été bétonnés pour faciliter l’accès aux ouvrages, à l’exception des dernières dizaines de mètres des galeries Ouest et Nord.

Les galeries 2008 permettent de réaliser une analyse plus approfondie des failles et de la fracturation d’origine tectonique. La zone de faille, dite principale [3], est bien mise en évidence ainsi que d’autres zones de failles en cisaillement. La disposition de ces galeries permet ainsi une meilleure reconstruction du contexte structural (failles et fractures) de cette zone centrale et fournit une configuration intéressante pour tester les méthodes de détection géophysique et pour les études sur le rôle des failles dans le transfert des fluides.

Enfin, ces galeries sont utilisées pour analyser l’évolution de la zone fracturée et/ou fissurée (appelée EDZ pour Excavation Damaged Zone) suite au creusement et à l’excavation, sans revêtement. Elles accueillent enfin des expérimentations pour évaluer la performance des scellements.

- Ces ouvrages sont mis en place en fin de période d’exploitation pour refermer le stockage et assurer la sûreté à long terme.

- Le creusement a été réalisé par la société EIFFAGE, avec une machine de 80 kW de puissance en tête.

Contexte géologique

La station expérimentale de Tournemire (Aveyron) est localisée dans la partie occidentale du plateau du Causse du Larzac, un secteur caractérisé par des séries calcaires et argileuses, quasi-horizontales, de l’époque jurassique (voir coupe géologique). La zone est affectée par la grande faille régionale du Cernon vers le nord et la faille locale du Cirque de Tournemire vers le sud-est (voir carte géographique).

Coupe géologique au droit de la station expérimentale de Tournemire (c) IRSN

De l'ère primaire à nos jours

Depuis l’ère primaire, l’histoire géologique du secteur de Tournemire a vu se succéder une sédimentation principalement continentale et lagunaire au Permien (286-248 Ma), une période d’érosion à la fin du Permien, puis une importante phase de sédimentation marine à l’ère secondaire. Celle-ci débute au Trias1 et se poursuit au Jurassique inférieur d’abord en domaine marin avec le dépôt de séries calcaires-dolomitiques (séries de l’Hettangien, du Sinémurien et du Carixien), puis par une sédimentation marneuse et argilo-marneuse avec le dépôt des formations du Domérien et du Toarcien (sujet d’étude dans la zone d’investigation de la station expérimentale de Tournemire).

Ces formations argileuses du Jurassique inférieur sont suivies par le dépôt d’épaisses séries calcaires au Jurassique moyen (Aalénien, Bajocien et Bathonien). Au Jurassique supérieur, les faciès sont régressifs et moins bien développés que les faciès du Lias. On distingue des marnes et calcaires de l’Oxfordien, des carbonates du Kimméridgien et des récifs du Portlandien. A la fin du Jurassique, la mer se retire de la région des Grands Causses qui évolue alors en domaine continental. L’absence des dépôts du Crétacé ne permet pas d’établir clairement l’évolution pendant cette période.

Note 1 : A cette époque du Trias, dépôts fluviatiles, faciès lacustres, évaporites et séries marines épicontinentales (début de la transgression marine).

Au cours de la sédimentation marine jurassique, une tectonique en extension est responsable de l’épaississement des séries vers le centre du Bassin des Grands Causses et de la différentiation du seuil cévenol. Lors de l’ère tertiaire, la région évolue en domaine continental. Une phase tectonique majeure, la compression pyrénéenne, il y a 40-50 millions d’années (Eocène), va structurer fortement le bassin des Grands Causses et va s’étendre à l’échelle de la plaque européenne.

Les failles normales jurassiques sont réactivées avec des mouvements inverses ou décrochants, de nouvelles failles étant également créées. Après cet épisode tectonique, une phase d’érosion généralisée va se produire dans la région (période Oligocène-Miocène). A partir du Miocène, le réseau hydrographique commence à se développer pour s’accentuer au Plio-Quaternaire avec le creusement des vallées, le développement des réseaux karstiques et le fonctionnement des aquifères.

Nature des roches

Dans le secteur de Tournemire, les séries allant du Trias (vers St-Affrique) au Jurassique supérieur affleurent. Le Lias calcaire et dolomitique (Hettangien-Sinémurien-Carixien) présente une épaisseur de plus de 300 mètres. Les formations argileuses du Jurassique inférieur sont composées d’argilites et de marnes bien compactées, avec plus de 250 mètres d’épaisseur (Domérien : 50-58 mètres ; Toarcien : plus de 200 mètres).

Le Toarcien supérieur représente la série la plus épaisse (150 mètres) et il est composé en grande partie d’argilites bien litées, caractéristiques des séries argileuses. C’est dans cette unité qui se situe la plupart des ouvrages de la station expérimentale de Tournemire (tunnel, galeries et forages). Le Toarcien inférieur (20 mètres d’épaisseur) se distingue des autres unités argileuses par sa lithologie plus calcaire et marno-bitumineuse (lithologie riche en kérogène : 10-15% de matière organique). Le Jurassique moyen, principalement carbonaté, forme en grande partie les falaises et l’ossature morpho-structurale du plateau du Larzac.

Il est composé par les séries calcaires et marneuses de l’Aalénien (25 mètres), les calcaires massifs du Bajocien (85 mètres) et, les calcaires et dolomies du Bathonien (plus de 170 mètres). Dans le secteur de Tournemire, le volcanisme basaltique Plio-Quaternaire, observé au niveau régional sur un axe N-S, est présent le long de failles à plusieurs endroits sous la forme de dykes1 et d’appareils volcaniques.

Note 1 : Un dyke ou dike est un filon de roche magmatique infiltré dans une fissure.