Démantèlement de Fukushima Daiichi et dispersion d’aérosols : Un véritable enjeu de sûreté

Depuis 2016, l'IRSN participe à une étude menée en collaboration avec ONET Technologies et le CEA, qui vise à démontrer que la technique de découpe par laser est utilisable pour extraire le corium des réacteurs accidentés de la centrale de Fukushima Daiichi. Cette opération de démantèlement peut toutefois engendrer un risque de dispersion d'aérosols radioactifs. Dans une étude parue dans la revue Journal of Nuclear Science and Technology, le Service du Confinement et de l'Aérodispersion des polluants (SCA) de l'IRSN a déterminé le devenir de ces particules après leur émission au moyen de simulations CFD (Computational Fluid Dynamics), ce qui permettra d'évaluer certains choix stratégiques, notamment dans la mise en œuvre de moyens de mitigation.

Les aérosols radioactifs : comment définir la meilleure stratégie de confinement ?

Dans le cadre des projets subventionnés par le gouvernement japonais (METI, ministère de l’industrie) pour le démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi, un consortium français regroupant ONET Technologies, le CEA et l’IRSN a été sélectionné pour réaliser un programme de R&D en lien avec la découpe laser du corium (Mélange d’éléments fondus du cœur d’un réacteur nucléaire) et les technologies de collecte des aérosols générés.

C’est dans ce contexte que les spécialistes de l’aérodispersion et du confinement de l’IRSN interviennent afin d’apporter leur expertise via des approches expérimentales et numériques en matière de caractérisation d’émission particulaire, de dispersion (transport et devenir des aérosols) et de systèmes de mitigation des aérosols produits par les différents dispositifs de découpe du corium pouvant être utilisés.

En effet, quel que soit le dispositif de découpe qui sera mis en œuvre dans les réacteurs, des quantités plus ou moins importantes d’aérosols radioactifs seront inévitablement produites, dispersées et sont susceptibles d’être rejetées dans l’environnement. Il est donc important de connaître les caractéristiques des aérosols mis en suspension et leur comportement dans l’enceinte de confinement, afin de définir la meilleure stratégie à mettre en place pour assurer leur confinement.

Dans cet objectif, l’IRSN met en oeuvre ses moyens expérimentaux grâce notamment aux installations TOSQAN et CAPIMIF mais aussi numériquement grâce à des calculs CFD à l’échelle de l'enceinte de confinement primaire (PCV) du réacteur n°2 de la centrale de Fukushima Daiichi. Le travail fourni dans le cadre de ce projet a produit un grand nombre de données expérimentales inédites et valorise et améliore les modèles physiques implémentés par l’IRSN dans un logiciel de calcul. Il a également mis en avant la complémentarité des composantes expérimentales et numériques de l’Institut dans un projet international et pluriannuel.

Simulation numérique et expériences : des méthodes complémentaires

La partie expérimentale est très présente au sein de ce projet et a permis de tester le dispositif de découpe laser mis au point par les équipes du CEA par l’intermédiaire de l’installation DELIA (CEA Saclay), les moyens de mitigation (collecte par spray) par l’intermédiaire de l’installation TOSQAN (IRSN Saclay) et les dispositifs de collecte des aérosols à la source mis au point par ONET Technologies en collaboration avec l’IRSN (brevet commun). Grâce à ces installations, il a été possible de qualifier les différents dispositifs testés, mais aussi de fournir des données précises pour l’initialisation du code de calcul, sa validation et son amélioration par l’implémentation de nouveaux modèles (Article JNST).

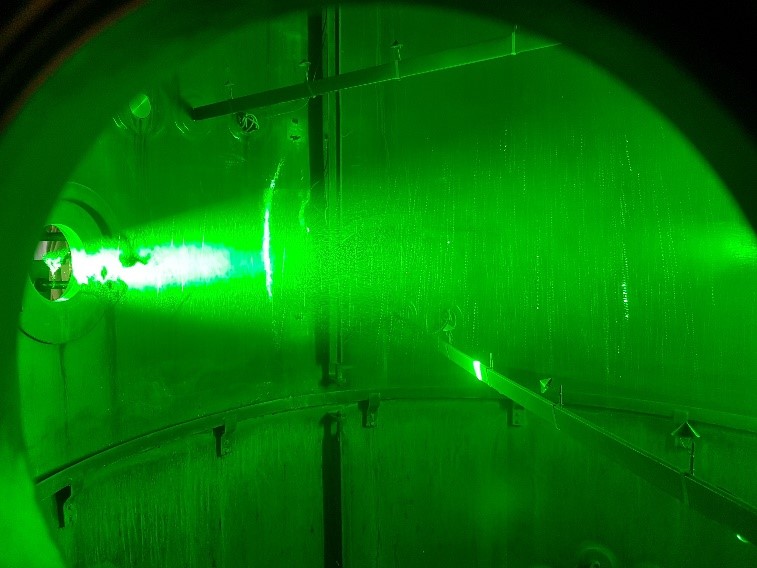

Vue intérieure de la cuve de l'installation TOSQAN durant une expérimentation d'aspersion, avec le laser utilisé pour réaliser les mesures de taille et de vitesse. Source : Emmanuel Porcheron / IRSN

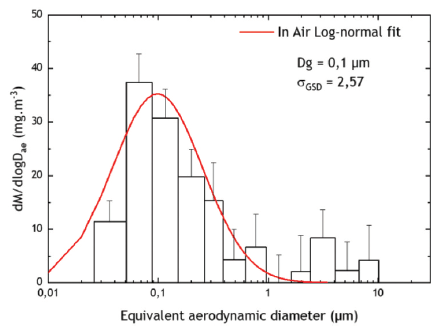

Les simulations numériques ont également pris une place importante au sein de ce projet, permettant notamment d’évaluer les différents dispositifs qualifiés expérimentalement dans un cadre à échelle réelle du réacteur n°2 de Fukushima Daiichi. Grâce aux résultats acquis sur les installations expérimentales de tailles diverses, le code de calcul a pu être validé à toutes les échelles et enrichi de modèles robustes, particulièrement pour modéliser l’agglomération d’aérosols issus de distributions granulométriques complexes ou la captation par un spray des aérosols dispersés par la découpe du corium.

Exemple de distribution de taille des aérosols expérimentale utilisée pour les calculs CFD. Source : Emmanuel Porcheron / IRSN

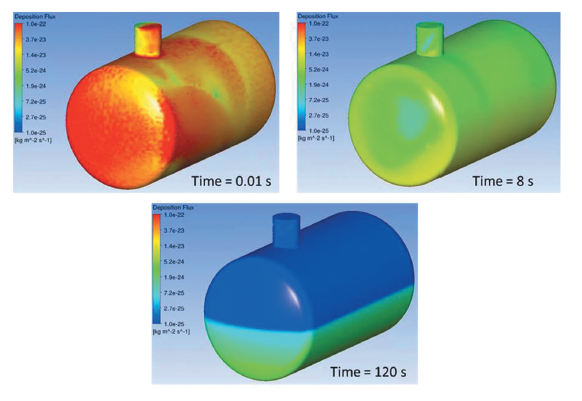

Un des intérêts des calculs CFD dans ce projet est de pouvoir visualiser et évaluer certaines grandeurs plus facilement que l'expérience, en particulier dans le PCV (Primary Containment Vessel). Ainsi, on accède à des champs surfaciques de concentrations d'aérosols, ce qui permet d'en comprendre leur répartition, mais également à des cartographies du dépôt sur les parois. L'amélioration du modèle d'agglomération des aérosols sur la base des expériences réalisées sur l'enceinte DELIA du CEA a ainsi permis par la suite d'exploiter ce modèle de manière prospective sur d'autres configurations et de mieux évaluer la dispersion et le dépôt des aérosols dans l'enceinte et in fine dans le PCV.

Cartographie du dépôt des aérosols au cours du temps. Source : Thomas Gélain / IRSN

Les apports de la modélisation à la stratégie de démantèlement

La contribution de l’IRSN dans ce projet a certes valorisé l’expérience et l’expertise des intervenants dans leurs domaines respectifs, mais elle a surtout montré une réelle complémentarité des deux composantes expérimentales et numériques dans un cadre R&D menant à la validation du code de calcul mais aussi à son amélioration. L’utilisation de la simulation CFD a par ailleurs permis, par son action prospective, d’évaluer certains choix stratégiques, notamment dans la mise en œuvre de moyens de mitigation, au travers de l’estimation de l’efficacité de collecte de chacun d’entre eux au sein même du PCV. Il a ainsi pu être mis en évidence la très bonne complémentarité de ces moyens de collecte des aérosols, quelle que soit la distribution en tailles des particules émises par le système de découpe, et par conséquent pour les moyens de découpe mécanique et le laser. Les simulations CFD ont d’autre part permis de mettre en lumière les points critiques de cette collecte (particules de petites tailles) et d’étudier des alternatives pour améliorer leur collecte. L’IRSN a donc été force de propositions pour l’évaluation des enjeux de sûreté liés à l’aérodispersion des polluants particulaires émis lors des opérations de retrait du corium des réacteurs accidentés.

De plus, au travers de ce projet, d’autres pistes d’amélioration du code de calcul ont également été mises en exergue et devraient faire l’objet à moyen terme de développements ou d’implémentations nouvelles.

Pour aller plus loin :

- Retrouver l’article « Development and validation of an agglomeration model for CFD simulations of aerosol dispersion in the frame of Fukushima fuel debris retrieval » sur le site de l’éditeur

- Retrouver l’article «Fukushima Daiichi fuel debris retrieval: results of aerosol characterization during laser cutting of non-radioactive corium simulants» sur le site de l’éditeur

- Découvrir les activités du LEMAC

- Découvrir les activités du LPMA