FAQ Transport de matières radioactives

-

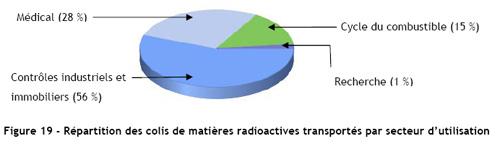

Quelque 940 000 colis de matières radioactives à usage civil sont transportés chaque année en France (10 millions dans le monde), représentant environ 615 000 transports. La grande majorité de ces transports concerne des matières radioactives utilisées dans le domaine médical, pharmaceutique, industriel ou immobilier. Les transports de matières radioactives liées au cycle du combustible nucléaire ne représentent en effet que 15% des transports.

La masse des colis varie de quelques grammes (flacons) à une centaine de tonnes («châteaux»). Le transport de matières radioactives représente moins de 3% de l'ensemble des colis de matières dangereuses.

-

En France, la majorité (56 %) des transports de matière radioactive est due aux contrôles industriels (analyse de la teneur en plomb des peintures, radiographie de pièces ou de soudures pour vérifier la soudure dans toute son épaisseur…). Les appareils de contrôle, qui renferment des sources, sont transportés de chantier en chantier, d’où un nombre élevé de transports.

Par ailleurs, de nombreux actes médicaux, diagnostiques ou thérapeutiques, nécessitent des sources radioactives : scintigraphies, radios, radiothérapies… Les radionucléides utilisés en médecine diagnostique, en particulier, ont une période radioactive très courte, afin de minimiser la dose reçue par le patient. Aussi, l’approvisionnement des centres de soins (hôpitaux…) doit-il être très fréquent, et les transports associés nombreux (28 % des transports).

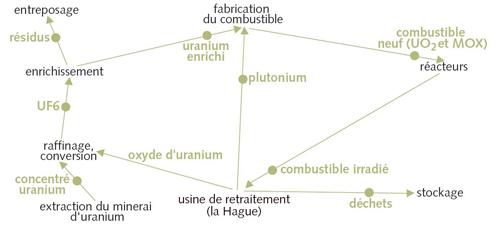

Le cycle du combustible représente 15 % des transports. Chaque étape du cycle du combustible nucléaire nécessite le transport de matières radioactives, d'une installation à une autre (cf. schéma ci-dessous). Extrait de la mine, le minerai d'uranium est transformé en combustible nucléaire après raffinage et enrichissement. Puis le combustible neuf est «brûlé» dans les centrales nucléaires. Enfin, le combustible irradié est soit retraité pour fabriquer un nouveau combustible, le MOX, soit entreposé.

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Tout d’abord, il existe un risque d’irradiation, c’est-à-dire l'exposition des travailleurs et de la population aux rayonnements émis par la matière radioactive. Pour s’en prémunir, l'emballage doit offrir une protection radiologique d'épaisseur adaptée au type et à l'intensité des rayonnements. Il existe aussi un risque de contamination, par voie interne, en cas d'ingestion ou d'inhalation, ou externe (en cas de dépôt sur la peau ou sur le sol). Cela peut survenir en cas de décontamination insuffisante de la surface du colis ou d'une fuite de produits radioactifs.

Par ailleurs, selon des conditions particulières de masse et de géométrie, les matières fissiles peuvent amorcer une réaction en chaîne. Cela pourrait conduire à l’émission intense de rayonnement gamma et de neutrons, accompagnée le cas échéant d'un dégagement brutal d'énergie. Des personnes pourraient donc être irradiées et des radioéléments relâchés dans l'environnement.

En plus du risque radioactif, certains matériaux présentent également un risque chimique. Par exemple, l'hexafluorure d'uranium (UF6), utilisé pour la fabrication du combustible, est très réactif avec l'humidité de l'air et pourrait former, en cas d'accident, un nuage toxique.

-

Pour faire face à ces risques, le concept de « défense en profondeur» est appliqué. Tout d’abord, on s’assure de la robustesse des emballages : ils doivent être d'autant plus robustes que la radioactivité contenue est importante. Cette résistance est contrôlée - pour l’usage civil - par l’ASN, avec l'appui technique de l'IRSN.

Par ailleurs, un dispositif de gestion de crise est prévu pour le cas où un incident ou un accident surviendrait. Sa mise en œuvre est coordonnée par le préfet. Elle fait intervenir de nombreux acteurs, comme les sapeurs-pompiers, les experts en radioprotection (IRSN, CEA), les experts en colis de l'IRSN qui dispose d'un Centre technique de crise (CTC), les experts médicaux locaux, les ingénieurs des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

-

La route est le moyen de transport très majoritairement utilisé pour le transport de matière radioactive en France. Il s’agit en effet d’un moyen de transport souple sur des distances courtes ou moyennes. En particulier, la plupart des colis de produits pharmaceutiques et de sources médicales sont livrés par route aux hôpitaux français. Cependant, ce type de transport de matière radioactive est soumis à des règles spécifiques générales ou locales de circulation et de stationnement.

Le rail est choisi en priorité pour les colis lourds ou encombrants, dès lors qu'il existe une liaison ferroviaire disponible. C’est le cas pour la quasi-totalité du combustible irradié destiné au retraitement.

Le transport maritime représente 3,5 % des transports de matières radioactives du cycle du combustible. Ces navires doivent être équipés de dispositifs spéciaux et redondants comme une double coque, des systèmes de détection et d'extinction d'incendie et des radars anticollision.

L'avion est très utilisé pour les colis urgents de petite taille sur de longues distances, par exemple les produits radio-pharmaceutiques à courte durée de vie.

Seuls les colis de matières de très faible activité peuvent être acheminés par les services postaux nationaux.

-

Les colis sont conçus pour que les risques radiologiques associés soient maîtrisés. De plus, chaque acteur du transport doit posséder un programme de protection radiologique.

Les colis sont classés en 3 grandes catégories suivant le danger représenté par le contenu transporté. À chaque catégorie correspond des épreuves auxquelles doit être soumis le colis. Des règles supplémentaires s'appliquent lorsque les colis contiennent des matières fissiles car il existe un risque de criticité, ou lorsqu’ils contiennent de l’hexafluorure d’uranium en raison des risques liés à sa toxicité chimique.

Toutes ces catégories, règles et épreuves sont fixées par des règlements internationaux, basés essentiellement sur le règlement de transport des matières radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ce règlement est disponible sur le site Internet de l’AIEA. Ce règlement, dont la première version date de 1961, est régulièrement mis à jour.

Les contenus présentant le moins de danger peuvent être transportés en colis dits « exceptés ». Ces colis doivent être conçus pour supporter un transport qui se passe dans de bonnes conditions. Ils peuvent être détruits si un accident ou même un simple incident survient : l’activité et la concentration d’activité de la matière transportée sont telles que les conséquences de cette destruction potentielle sont gérables.

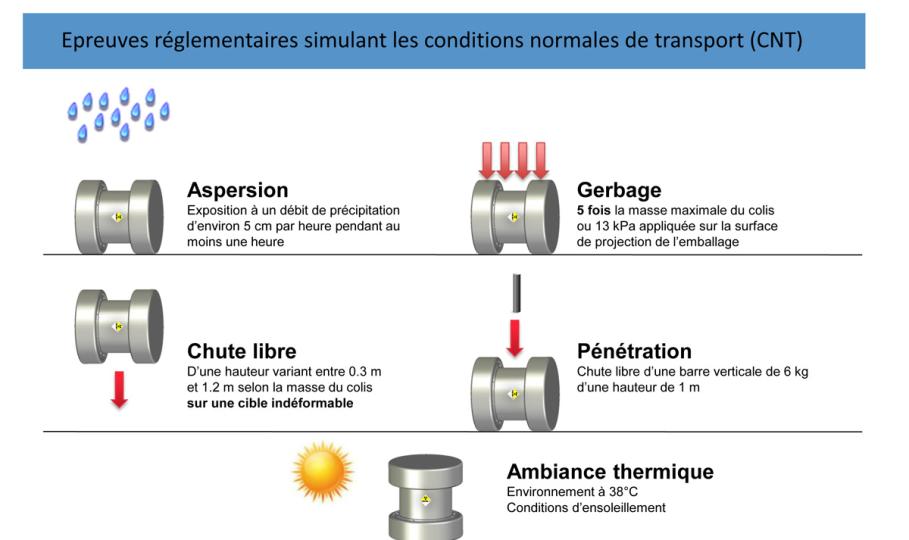

Les contenus présentant un danger plus conséquent doivent être transportés en colis dits « industriels » ou en colis dits de « type A ». Ces colis doivent être conçus pour supporter des incidents, comme une collision peu violente, sans laisser échapper leur contenu. Par contre, ils peuvent être détruits en cas d’accident (choc violent, incendie…). Là encore, les conséquences de cette destruction sont limitées.

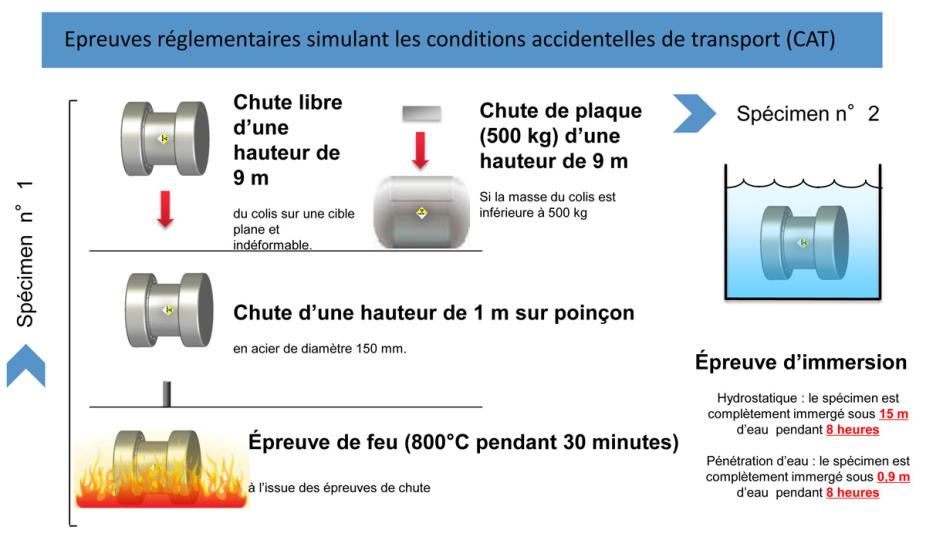

Les contenus présentant le plus de danger doivent être transportés en colis dits de « type B » ou, si ils contiennent de la matière fissile, en colis pour matière fissile. Ces colis doivent être conçus pour supporter des accidents (choc violent, incendie).

Afin que les règles soient uniformisées, l’AIEA définit des « épreuves représentatives » auxquelles les colis doivent être soumis pour prouver leur résistance. Les incidents sont représentés par les « épreuves représentatives des conditions normales de transport » ; les accidents, par les « épreuves représentatives des conditions accidentelles de transport ».

Lors de la chute de 9 m sur cible indéformable, le colis arrive sur la cible d’essai à environ 50 km/h. Cela peut sembler peu en comparaison d’un accident de la route, où les vitesses en jeu sont bien supérieures à 50 km/h ! Mais la cible d’essai (un massif en béton dans lequel est ancrée une dalle d’acier de plusieurs centimètres d’épaisseur) est conçue pour ne pas absorber d’énergie. Lors d’un accident impliquant un colis de matière radioactive, l’environnement du colis absorbe une part importante de l’énergie de chute.

L’IRSN a publié en 2002 une étude montrant que l’énergie absorbée par le colis et les détériorations du colis, lors de l’épreuve représentative des conditions accidentelles de transport (chute de 9 m sur cible indéformable), couvraient les autres cas imaginés.

Voir des vidéos de « crash tests » de colis de transport de matières radioactives

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) est appliqué aux transports : selon ce principe, les doses d'exposition reçues par les travailleurs et le public lors des transports doivent être maintenues « au niveau aussi bas que raisonnablement possible ».

Au plan international, l'AIEA élabore des recommandations afin de protéger le public et les travailleurs des effets des rayonnements. L'Agence recommande ainsi pour les colis, selon leur type, des performances minimales. Puis ces recommandations sont transposées en droit français par des arrêtés tels que l’arrêté TMD du 29 mai 2009 pour ce qui concerne le transport par route, rail et voie fluviale.

Le contrôle est assuré, en France, par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), pour l’usage civil. Le Délégué à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense (DSND) est en charge du contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives intéressant la défense.

L'IRSN contribue au contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives en réalisant les expertises techniques des dossiers des colis (100 dossiers par an), en support à la délivrance des agréments par l'ASN et le DSND. Par ailleurs, l’IRSN participe à la gestion des risques liés aux transports par ses travaux de recherche sur la sûreté. L’Institut participe également en soutien à l’ASN à l'élaboration des règles internationales sous l'égide de l'AIEA et organise des formations à la réglementation. Il participe également aux inspections effectuées par l'ASN et à l'organisation de crise mise en œuvre en cas d'accident de transport.

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Dans son rôle d’appui technique des autorités de sûreté et de radioprotection, l’IRSN a une mission d’expertise qui couvre la conception, la fabrication, les essais de mise en service et l’exploitation des emballages et systèmes de transport.

L’Institut participe également à la gestion et à l’analyse des évènements survenant au cours des transports de matières radioactives. Dans ce cadre, l’IRSN gère notamment une base de données qui recense les écarts, anomalies, incidents et accidents déclarés (dénommés de manière générique « évènements ») relatifs à des transports.

Afin de réduire les risques, le retour d’expérience résultant de l’analyse approfondie des évènements survenus est capitalisé par l’IRSN, de même que le retour d’expérience des expertises des dossiers de sûreté des différents modèles de colis.

En s’appuyant sur ce retour d’expérience, l’IRSN propose des axes d’amélioration concernant les emballages et les dispositions de transport, des évolutions réglementaires ainsi que des thèmes d’inspection prioritaires au titre du contrôle effectué par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Les scénarios d’accidents élaborés par l’IRSN pour tester la résistance des colis correspondent aux situations réalistes les plus sévères susceptibles de survenir. En revanche, des scénarios très peu probables, comme la chute d’un avion de ligne sur un colis durant le transport, ne sont pas retenus pour les tests.

Les colis sont néanmoins soumis à de très rudes épreuves :

Chute de 50 mètres de hauteur sur une dalle en béton. Cela correspond à un choc à 113 km/h.

Chute de 19 mètres de hauteur sur le fond de la cale d’un navire.

Chute de 10 mètres de hauteur d’un colis sur un autre.

Feu dont la température peut dépasser 800 °C pendant plusieurs heures représentatives d’un incendie survenant dans un tunnel.

Dans toutes ces situations, les colis de type FS47 (modèles utilisés pour le transport routier de plutonium) résistent à ces contraintes.

Le risque de rejet radioactif lors de transports routiers de matières radioactives

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Les mesures et dispositifs concernant la protection des transports de matières nucléaires - qui sont confidentiels pour des raisons évidentes - garantissent un très haut niveau de sécurité, notamment contre des attaques terroristes.

Ces mesures, de plusieurs natures, sont graduées en fonction de la matière transportée. S'agissant du transport de plutonium, elles sont du plus haut niveau de sécurité. Sans pouvoir entrer dans le détail, ces transports sont assurés par des camions spéciaux avec la présence permanente d'escorte de gendarmerie et en liaison constante avec les services du Haut Fonctionnaire de Défense du ministère de l'Industrie.

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

Le règlement de transport impose un débit de dose maximum de 2 mSv/h au contact des véhicules, de 0,1 mSv/h à 2 m du véhicule. Chaque participant au transport (en particulier l’expéditeur du colis et le transporteur) doit disposer d’un programme de protection radiologique, estimant et optimisant les doses reçues, y compris par le public. Les règlements modaux imposent également des conditions particulières, lors du stationnement pour une longue durée des véhicules, par exemple (à l’écart), qui permettent de réduire l’exposition du public.

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial

-

La « propreté radiologique » et la réglementation imposent un seuil de contamination non-fixée de 4 Bq/cm², moyenné sur 300 cm².

Pour vérifier la propreté radiologique des colis, un contrôle doit être fait avant transport. Le contrôle est fait à la main, à l’aide de « chiffonnettes » (des sortes de lingettes), frottées sur toute la surface du colis et du véhicule, par morceaux de 300 cm² (à peu près la moitié d’une feuille A4). Chaque chiffonnette est ensuite passée sous un détecteur, et l’activité maximale admissible sur la chiffonnette est 1 200 Bq (4 Bq/cm² x 300 cm²).

Des études internationales ont été montées pour étudier l’effet de la contamination non-fixée résiduelle sur les travailleurs et sur la population. En particulier, l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) a publié en 2005 un document technique auquel l’IRSN a contribué (en anglais).

Il arrive que la limite de 4 Bq/cm² soit dépassée : environ 10 évènements de cette nature sont déclarés, chaque année en France. La plupart du temps, il s’agit d’un point de contamination isolé qui a échappé aux contrôles avant départ et qui est détecté aux contrôles à l’arrivée. L’activité de ce point peut atteindre 40 Bq/cm². S’agissant de points isolés, et d’évènements peu fréquents (10 évènements sur 1 million de transports), les conséquences sanitaires sont très faibles.

Pour en savoir sur le transport de matières radioactives en France, consulter notre dossier spécial