Le projet AMORAD

Le projet AMORAD a vocation à répondre à la question centrale "Comment évaluer précisément les conséquences d’un rejet de substances radioactives sur l’homme et sur l’environnement ".

Il vise à optimiser les modèles qui permettent de prédire la dispersion des radionucléides dans l’environnement et d’évaluer leur impact sur deux compartiments de la biosphère : le milieu marin et les écosystèmes terrestres (dont les eaux de surface). Une attention spécifique a aussi été portée à l’interface océan-continent.

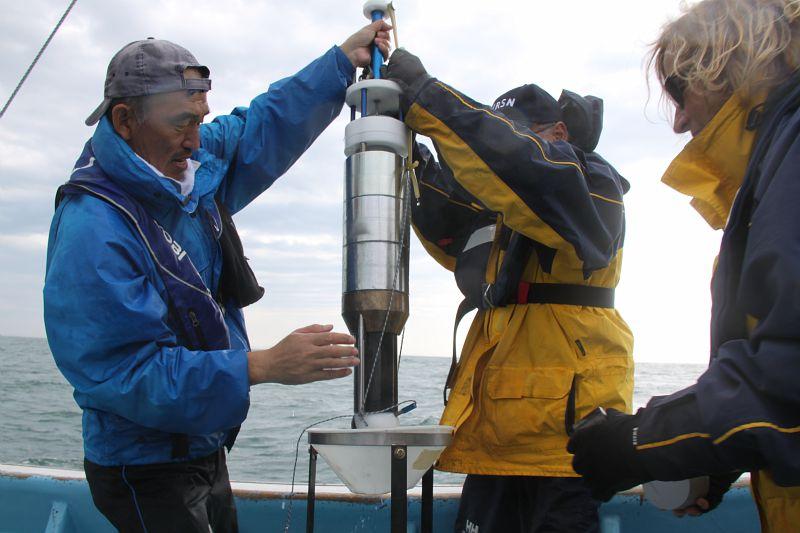

Photo : préparation des échantillons à partir des prélèvements effectués sur le littoral et en mer. Lieux : © Médiathèque IRSN

Caractéristiques du projet

Dates de réalisation : 2013-2022

Budget : 22 millions d'euros dont 5,4 millions apportés par l'ANR

Partenaires : Andra, BRGM, CNRS, Ifremer, LSCE, Universités françaises de Bordeaux, Pau, Toulon, Toulouse et Versailles, Université japonaise de Tsukuba, CLS (filiale de l’Ifremer), EDF

Contexte

L’accident qui a affecté la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011 a conduit à des rejets importants de substances radioactives, dispersées dans l’atmosphère et dans l’Océan Pacifique. Les espèces vivantes, humaines et non-humaines, des territoires proches ont été exposées plus ou moins longuement à ces substances, soit par irradiation externe, soit par ingestion d'aliments (plantes poussant sur les sols, produits de la mer...).

L’évaluation des conséquences radiologiques et dosimétriques de cet accident a reposé sur deux approches complémentaires : la réalisation de mesures de radioactivité dans l’environnement et sur les personnes, et le recours au calcul et à la modélisation pour estimer des paramètres non accessibles par les mesures.

Bien qu’apportant déjà quantité d’informations, les modèles utilisables en 2011 et développés à la suite de l’accident de Tchernobyl présentaient des imperfections et devaient être améliorés. Il était nécessaire par exemple d’améliorer la résolution spatio-temporelle pour déterminer les concentrations en substances radioactives dans chaque compartiment des écosystèmes exposés : faune, flore, eau, sédiments et sols. Il convenait aussi d’améliorer le traitement, par ces modèles, des flux de substances entre ces compartiments, et notamment à certaines interfaces (sol-plante ou océan-continent).

Le projet AMORAD vise à ouvrir certains de ces verrous en combinant données de terrain, expériences en laboratoires et développement de modèles numériques.

Axes de recherche

Coordonné par l’IRSN, le projet AMORAD rassemblait treize partenaires dont 5 universités françaises (Toulouse, Toulon, Bordeaux, Versailles Saint-Quentin, Pau et Pays de l’Adour), une université japonaise (Tsukuba) et 5 EPIC ou entreprises (IFREMER, CEA, ANDRA, BRGM, EDF, CLS), et a nécessité le croisement entre plusieurs disciplines (océanographie, chimie, biologie, radioécologie…). Lancé en 2013 pour 6 ans, il a été prolongé de 3 ans et s’est achevé fin avril 2022. Le projet couvre par son ampleur l’essentiel des voies d’exposition possible de l’homme et de l’environnement aux radionucléides : exposition externe et contamination interne par ingestion de produits alimentaires.

Le projet porte sur deux compartiments majeurs de la biosphère : mer et terre, ce qui permet de traiter les flux de radionucléides entre eux ainsi qu’à leur interface. Les études se sont déroulées sur plusieurs zones en France, en Ukraine et au Japon, avec des sites « ateliers » spécifiquement mis en place sur des territoires contaminés par l’accident de Fukushima. Les travaux du consortium ont généré un ensemble conséquent de données acquises in situ sur ces zones, qui ont été utilisées pour calibrer et valider différents outils de modélisation destinés à prédire le devenir ou la redistribution des radionucléides à la suite des rejets en mer ou dans l’atmosphère.

Photo : projet Amorad : les campagnes de prélèvements dans l'environnement au Japon - © Médiathèque IRSN

Des avancées notables ont été obtenues sur la modélisation : 1) du transfert de la contamination par érosion des sols au sein d’un bassin versant, 2) du cycle du césium et de l’iode en milieux forestiers, 3) du devenir des particules porteuses des radionucléides dans les milieux aquatiques (fleuve, mer et interface océan-continent) et 4) des transferts dans les chaines trophiques marines.

En parallèle, deux autres approches ont été développées en milieu marin pour évaluer les impacts potentiels d’un rejet : un système de caractérisation de la vulnérabilité des ressources (combinant indices d’impact et agrégation multicritères), et un système exploitant les connaissances générales sur les courants marins d’une zone donnée afin d’être en mesure de fournir aussi rapidement que possible des éléments de diagnostic et de pronostic, y compris dans une optique de gestion post-accidentelle.

Photo : filtration des matières en suspension présentes dans l'eau de rivière prélevée au nord de la ville de Fukushima - © Laurent Garcia Sanchez/Médiathèque IRSN

L'axe Marin

Étude des transferts de radionucléides dans les sédiments et les chaînes trophiques ainsi que de la vulnérabilité des littoraux à une situation accidentelle.

L’objectif de cet axe est d’améliorer les méthodes qui évaluent l’impact sur le milieu marin (eau, sédiments, organismes) d’un rejet accidentel de radionucléides. Le milieu marin est souvent considéré comme dispersif, c’est-à-dire permettant une dilution rapide des contaminations.

Cependant, des "poches" de concentrations peuvent être importantes dans certains compartiments (piégeage des radionucléides dans les sédiments, éventuelles bioaccumulations dans des parties des chaînes biologiques), et certains processus majeurs se produisent à des échelles de temps ou d’espace encore mal maitrisés (événements intenses (crues, tempêtes) jouant sur la remise en suspension de sédiments contaminés, apports discontinus par les fleuves lessivant des bassins contaminés, …).

La majorité des travaux de cet axe ont porté sur les processus de transport des radionucléides au sein des sédiments et dans les chaines trophiques, mais une partie visait aussi à optimiser la surveillance environnementale en cas d’accident touchant le milieu marin.

Photo : Laboratoire d'études radioécologiques en milieu continental et marin (LERCM), et l'équipe du l'Institute of Environmental Radioactivity de l'Université de Fukushima, filtrent l'eau de mer prélevée.

Quatre "zones-ateliers" ont été étudiées : au Japon, la zone soumise aux rejets accidentels de la centrale Fukushima Daiichi, la Manche au niveau des centrales côtières et de l’usine de retraitements du combustible usé de la Hague, le Golfe de Gascogne et le Golfe du Lion qui reçoivent des apports de fleuves sur lesquels sont implantées des installations nucléaires.

En Manche, un modèle a été paramétré pour simuler le transport de sédiments de toutes tailles. Il permet notamment de définir le devenir des sédiments fins piégés dans une matrice de galets. Ce type de dépôt sédimentaire hétérogène, qui peut s'observer dans des zones côtières à fort courant, n'était pas pris en compte par les modélisations antérieures.

Le comportement des radionucléides dans un estuaire macrotidal (présentant de fortes amplitudes de marées) a été étudié dans le système Garonne-Gironde, sur les rives duquel se trouvent les centrales du Blayais et de Golfech. L'objectif était de pouvoir associer dans les modèles des lois de comportement physico-chimiques de radionucléides avec celles du transport de particules sédimentaires, mais ce couplage très complexe reste à finaliser. Si le comportement chimique qui contrôle la fixation des radionucléides sur les particules reste un paramètre majeur pour expliquer leur export vers la mer ouverte ou leur rétention dans l'estuaire, il apparait maintenant que le débit du fleuve doit aussi être pris en compte. Le déplacement du bouchon vaseux dans ce système est en effet un point critique pour la dispersion d'éventuels rejets accidentels de ces installations.

Le rôle de la faune benthique (vivant dans et sur le sédiment) et des tempêtes sur le dépôt et le remaniement sédimentaire a été étudié sur le delta du Rhône, une interface océan-continent à faible marée. Les études ont permis de caractériser les matières en suspensions dans le panache du fleuve en mer, dont la sorption et la vitesse de chute, et la modélisation prend désormais en compte ces paramètres pour une meilleure prévision du devenir de ces particules. Les mesures de Cs-137 et Pu dans les sédiments à l'embouchure du Rhône ont permis de caractériser la variabilité de l'accumulation. Si le dépôt préférentiel dans cette zone se fait surtout à court terme durant les crues, le devenir à long terme est contrôlé par des processus de remobilisation sédimentaire sous l'action des courants (tempêtes) et des organismes benthiques qui mélangent le sédiment. Ces processus restent très difficiles à prédire dans le temps.

Photo : préparation des échantillons à partir des prélèvements effectués sur le littoral et en mer

Le transfert des radionucléides dans les chaînes trophiques ainsi que la sensibilité et la vulnérabilité des écosystèmes impactés ont été étudiés pour des organismes isolés (huitre et thon) et des chaines trophiques entières allant de la phase dissoute jusqu’aux thons et requins.

L'étude de séries temporelles « historiques » de la concentration en radionucléides chez divers organismes marins prélevés en Manche (algues, mollusques, crustacés, poissons) a permis de déterminer leurs demi-vie biologiques (le temps nécessaire à l'élimination de la moitié de l'activité dans ces organismes). C'est un paramètre fondamental à prendre en compte dans les modèles dits « biocinétiques » qui offrent une méthode d'évaluation rapide de l'évolution temporelle de la radioactivité pour la gestion d'un accident.

Des cartes d'indicateurs de risque de contamination ont été établies pour différentes populations de thons, au large du Japon, à partir de modèles hydrodynamiques fournissant les concentrations de radiocésium dans l'eau et de modèles de transfert du radiocésium aux proies des thons (zooplancton, crustacés, petits poissons). Ces cartes sont évolutives dans le temps.

Un modèle prenant en compte l'ensemble du réseau trophique a été mis au point pour la zone de Fukushima. Il permet d'appréhender dans le temps et l'espace l'évolution d'une concentration en un radionucléide spécifique pour une espèce donnée, et ce en fonction de la zone de pêche. Il prend en compte 56 groupes biologiques, depuis le phytoplancton jusqu'aux thons. Ce modèle est en cours de validation et sera adapté au Golfe du Lion.

Deux méthodes d’aide à la décision ont été développées pour disposer à terme d’outils en situation opérationnelle de gestion de crise. La première se base sur la spatialisation et l'évaluation de différents facteurs de risques (économiques et écologiques) et permet d'agréger ces données pour créer une carte d'impact d'une contamination accidentelle. Un deuxième outil, équivalent à un système expert, permet d’aider au diagnostic et au pronostic de situations post-accidentelles. Il utilise des bases de données de courantométrie pour créer des scénarios types de redistribution des radionucléides en phase dissoute.

Photo : L'équipe du Laboratoire d'études radioécologiques en milieu continental et marin (LERCM), en collaboration avec l'Institute of Environmental Radioactvity de l'Université de Fukushima réalise un prélèvement sédimentaire à l'aide d'un carottier UWITEC - © Médiathèque IRSN

L'axe Continental

Étude des transferts de radionucléides dans les milieux continentaux.

Cet axe vise à mieux comprendre et quantifier les processus de transfert de radionucléides dans les écosystèmes forestiers et dans le continuum bassins versants-cours d’eau à différentes échelles de temps.

Les flux d'érosion-ruissellement depuis les bassins versants vers les cours d'eau puis le milieu marin ont été étudiés sur la zone de Fukushima. Ceci a permis d'analyser l'impact des processus d'érosion et des crues sur la redistribution des particules. Les zones d'études étaient les bassins versants au nord-ouest de la centrale de Fukushima qui drainent la partie principale affectée par les retombées du panache radioactif.

Une méthode permettant de quantifier l'exportation de radionucléides des bassins versants vers la mer a pu être mise au point. En particulier, le modèle Watersed (BRGM) a été amélioré afin de reproduire l'érosion des sols et prédire le transfert des sédiments contaminés dans les bassins versants, tout en tenant compte des différents types d'occupations des sols et des forçages hydroclimatiques.

Le cycle biogéochimique des radionucléides dans les systèmes forestiers a été caractérisé, ce qui a permis de modéliser l'évolution du césium dans les différents compartiments. De très nombreuses données ont été recueillies dans un rayon de 80 km autour de la centrale de Fukushima ainsi qu'à proximité de Tchernobyl et sur différents sites forestiers français. A Fukushima, l'activité en Cs-137 diminue rapidement dans les arbres mais augmente dans les couches organiques et minérales du sol (transfert par chute des feuilles, flux liquides). Elle devrait atteindre un état d'équilibre probablement dans les prochaines années. Le modèle prédictif « TREE4 » de l'évolution des stocks et des concentrations en césium-137 dans les différents compartiments du système sol-arbre est désormais opérationnel.

Photo :campagne d'échantillonnages en forêts au Japon et en Ukraine - © Caroline Simonucci/Médiathèque IRSN

Extension AMORAD II

Initialement prévu jusqu’en 2019, le projet AMORAD a bénéficié d’une extension de son programme de recherche jusque fin avril 2022. AMORAD-II avait pour objectif principal de développer des modèles d’évaluation de l’impact environnemental d’un accident nucléaire en intégrant de nouvelles ressources non prises en compte jusqu’ici.

Ceci impliquait notamment de continuer les travaux sur le transfert du césium radioactif dans les forêts (du sol vers le bois). De plus, la dynamique du transfert du Cs-137 a été modélisée pour la première fois depuis les dépôts surfaciques jusqu’à la mer, à partir du chainage de différents modèles, développés par l’IRSN (C3X, CASTEAURX, STERNE) et le BRGM (Watersed), certains ayant été améliorés grâce aux travaux précédents d’AMORAD.

En complément, il a fallu mettre en place des méthodes d’évaluation de l’impact en termes économiques pour les secteurs visés et les associer à ce chainage. Ainsi, le logiciel ARPAGON (IRSN) qui permet d’évaluer les coûts directs de la contamination d’un territoire après un accident grave d’un réacteur électronucléaire a pu être complété en intégrant les secteurs de la production du bois et de la pêche maritime.

Cette évaluation économique des activités forestières et aquatiques a permis de créer des nouveaux outils d’aide à la décision opérationnels et adaptables à différentes situations d’accident nucléaires graves, et d’étendre ainsi les capacités de l’IRSN en matière d’analyse des conséquences économiques d’un accident nucléaire. L’intérêt et la faisabilité des nouveaux modèles et outils de calcul développés ont été démontrés sur l’étude de cas du projet.

Les laboratoires impliqués

Les laboratoires : LEREN - LRC - LRTA - LR2T - LETIS - LIMAR

LEREN

Le LEREN est chargé d’étudier le comportement des radionucléides plus particulièrement dans le domaine continental du territoire français métropolitain et dans le domaine maritime méditerranéen.

LRC

Le LRC est rattaché au Directeur de l’Environnement au sein du pôle "Santé et Environnement" (PSE). Il a pour principale thématique de recherche l’étude des processus de transport et de transfert des radionucléides dans l'environnement.

LRTA

Le LRTA est rattaché au directeur de l'Environnement au sein du Pôle « Santé et Environnement » (PSE). Les missions générales de ce laboratoire sont de décrire, analyser et modéliser les transferts et les flux dans l’espace et le temps de radionucléides sur un continuum associant les bassins versants et le milieu marin.

LR2T

Le LR2T est rattaché au Directeur de l’Environnement au sein du Pôle « Santé et Environnement » (PSE). Il mène des études et des recherches dans le but de caractériser les processus d’exposition des organismes vivants aux polluants issus des activités nucléaires dans les écosystèmes continentaux, aquatiques et terrestres, que ce soit en situation d’exposition chronique ou post-accidentelle.

LETIS

Le LETIS à pour mission, la définition et la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de la sûreté des stockages de déchets dans des formations géologiques.

LEMC anciennement le Laboratoire LIMAR

La mission générale du laboratoire LEMC est de développer et de maintenir à jour la connaissance sur le comportement des crayons de combustible utilisés dans le nucléaire.